Rodolf Hervé, Fulgurance

Trop peu connu, et disparu trop tôt pour pouvoir prétendre à une véritable reconnaissance de son vivant, Rodolf Hervé fait partie de ces artistes qui, pour paraphraser Bergson, appartiennent à l’avenir. Cette série de Polaroïd, prise entre 1986 et 1993 est un véritable manifeste. Torsions, dilatations, superpositions, grattages, tous ces dispositifs d’enregistrement sont au service d’une quête : sortir du figuratif, dégager des présences, des forces, par-delà la représentation. Libre de toute contrainte et tout entier tourné vers une incarnation de la pensée en action, cette manière d’aborder la représentation du visible rend Rodolf Hervé d’une modernité étonnante et paraît éclaircir d’un œil nouveau tout un pan de la photographie de ces dix dernières années. À la fois hallucinatoire, surréalisante et conceptuelle, cette œuvre m’apparaît prémonitoire de l’ensemble des problématiques de la photographie contemporaine. Car aujourd’hui, la photographie subit une mutation sans précédent. Alors que le monde du visible est presque entièrement documenté, la photographie contemporaine invente des postures, des trajectoires entre réalité et fiction. Elle devient un médium fluide dont s’emparent les artistes chacun à leur manière. À la relecture des photographies de Rodolf Hervé, nous ressentons quasi physiquement cette urgence d’éprouver, de provoquer des sensations, d’expérimenter la vie sous tous ses aspects, de prendre son corps comme premier terrain d’expérimentation. Ce qui fait écho à la phrase de Bacon : « rapportée au corps, la sensation cesse d’être représentative, elle devient réelle ». Stéphane Couturier

-

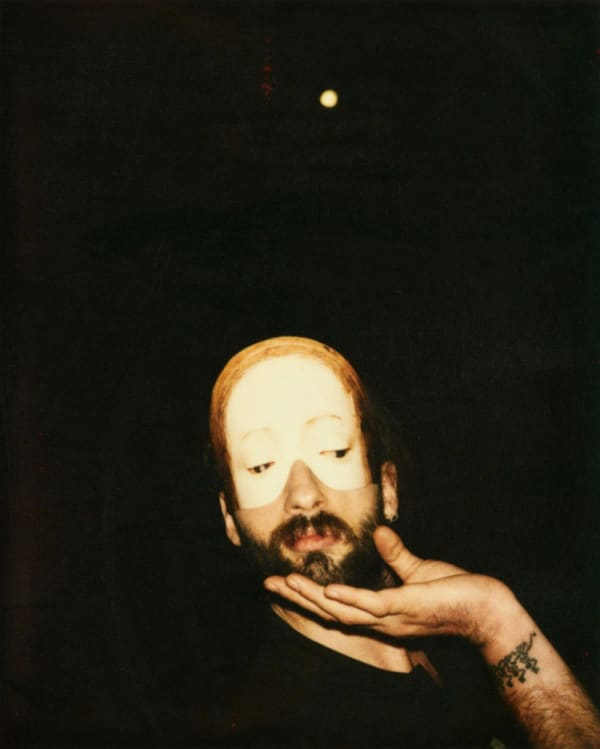

Rodolf HervéParis, portrait L. H.Tirage jet d'encre pigmentaire sur papier d'Hahnemühle d'après PolaroïdDim. papier: 40 x 50 cm

Rodolf HervéParis, portrait L. H.Tirage jet d'encre pigmentaire sur papier d'Hahnemühle d'après PolaroïdDim. papier: 40 x 50 cm -

Rodolf HervéBudapestTirage jet d'encre pigmentaire sur papier d'Hahnemühle d'aprés PolaroïdDim. papier: 40 x 50 cm

Rodolf HervéBudapestTirage jet d'encre pigmentaire sur papier d'Hahnemühle d'aprés PolaroïdDim. papier: 40 x 50 cm -

Rodolf Hervé, Budapest, autoportrait, 1993

Rodolf Hervé, Budapest, autoportrait, 1993 -

Rodolf HervéBudapestTirage jet d'encre pigmentaire sur papier d'Hahnemühle d'aprés PolaroïdDim. papier: 40 x 50 cm

Rodolf HervéBudapestTirage jet d'encre pigmentaire sur papier d'Hahnemühle d'aprés PolaroïdDim. papier: 40 x 50 cm

-

Rodolf Hervé, Kaposvar, Hongrie, 1992

Rodolf Hervé, Kaposvar, Hongrie, 1992 -

Rodolf HervéBudapestTirage jet d'encre pigmentaire sur papier d'Hahnemühle d'aprés PolaroïdDim. papier: 40 x 50 cm

Rodolf HervéBudapestTirage jet d'encre pigmentaire sur papier d'Hahnemühle d'aprés PolaroïdDim. papier: 40 x 50 cm -

Rodolf HervéBudapestTirage jet d'encre pigmentaire sur papier d'Hahnemühle d'aprés PolaroïdDim. papier: 40 x 50 cm

Rodolf HervéBudapestTirage jet d'encre pigmentaire sur papier d'Hahnemühle d'aprés PolaroïdDim. papier: 40 x 50 cm -

Rodolf HervéBudapestTirage jet d'encre pigmentaire sur papier d'Hahnemühle d'après PolaroïdDim. papier: 40 x 50 cm

Rodolf HervéBudapestTirage jet d'encre pigmentaire sur papier d'Hahnemühle d'après PolaroïdDim. papier: 40 x 50 cm

-

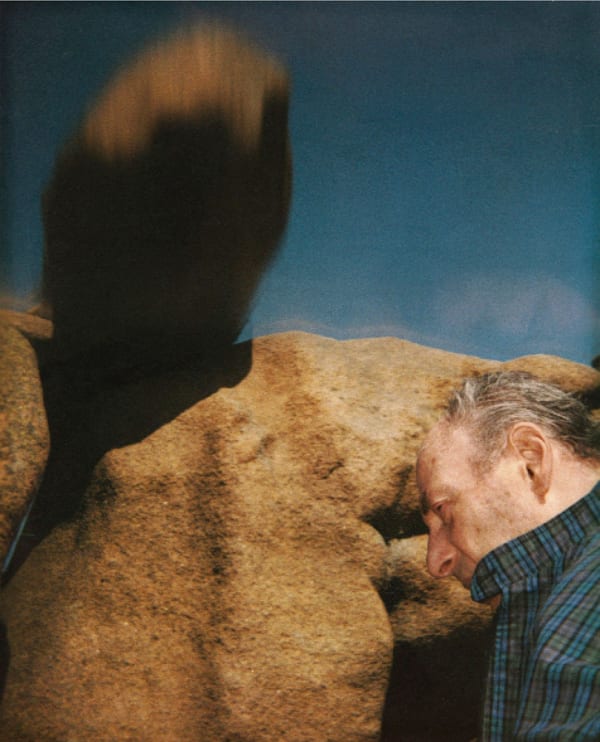

Rodolf HervéL.H. devant paysage anamorphiqueTirage jet d'encre pigmentaire sur papier d'Hahnemühle d'après PolaroïdDim. papier: 40 x 50 cm

Rodolf HervéL.H. devant paysage anamorphiqueTirage jet d'encre pigmentaire sur papier d'Hahnemühle d'après PolaroïdDim. papier: 40 x 50 cm -

Rodolf HervéBudapestTirage jet d'encre pigmentaire sur papier d'Hahnemühle d'aprés PolaroïdDim. papier: 40 x 50 cm

Rodolf HervéBudapestTirage jet d'encre pigmentaire sur papier d'Hahnemühle d'aprés PolaroïdDim. papier: 40 x 50 cm -

Rodolf Hervé, J. H., rue Vineuse, 1987

Rodolf Hervé, J. H., rue Vineuse, 1987 -

Rodolf Hervé, France, 1988

Rodolf Hervé, France, 1988

FULGURANCE

Fulgurance. C’est le premier mot qui vient à l’esprit quand on songe à Rodolf Hervé (1957-2000). Fulgurance de par la relative brièveté de son existence. Et surtout fulgurance de son œuvre. A une époque –milieu des années 1980 jusqu’au milieu des années 1990- où la photo numérique n’existait pas encore, il n’est pas anodin que Rodolf Hervé ait choisi le polaroïd. Par urgence. Urgence de s’approprier et de transformer son espace. Polaroïd sur lequel il peut intervenir comme un peintre sur sa toile. Car Rodolf Hervé est tout autant peintre, musicien, vidéaste que photographe. Une autre raison justifie également l’utilisation du polaroïd, ainsi qu’il l’explique dans un texte paru en Hongrie an 1991 : « D’être le fils unique de Lucien Hervé, je poursuivais dans son sillage, en collaboration avec lui, à travers lui… Et bien qu’à travers certaines de mes œuvres je me sois déjà libéré de la statue du Commandeur il est inutile de dire combien le polaroïd m’a aidé à rompre avec le style paternel. (jusqu’à faire jurer l’esprit-maison). » Chez Rodolf Hervé le personnage et l’œuvre sont intimement liés. Violence infinie et tendresse infinie. Œuvre étonnamment construite, œuvre étonnamment brisée. Œuvre singulière qui ne saurait être rattachée à aucune autre. De par sa culture, à la fois homme des Lumières et figure marquante de l’underground, fasciné par le Surréalisme et par le Constructivisme. S’il griffe et déforme la réalité, c’est parce qu’elle le blesse et le pousse à se déformer. Dans une interview au magazine hongrois «Kurir » en 1991, Rodolf Hervé explicite sa vision de la photographie : « Je ne veux rien raconter avec mes photographies, je lutte contre l’anecdotisme. Je m’efforce seulement qu’elles soient réussies. Elles ne sont peut-être pas belles, mais ce qui est beau n’est pas forcément bien. Je cherche à faire des photographies qui soient vraies». Et dans cette même interview il conclue en réponse à une question sur la dépression : « J’aime être triste, j’aime être heureux. Je ne suis pas formellement triste, bien que j’aime la dépression, car elle est comme une vague, après le fond vient le sommet. Lorsque les gens complimentaient Schubert pour « La jeune fille et la mort », il leur répondait : quelle que soit l’étendue de ma connaissance musicale, je n’ai pu écrire ce morceau parce que j’y ai exprimé ma tristesse…quant à moi j’ai appris très tôt que l’infini, l’éternité n’existent pas. Les hommes disparaissent pour des raisons différentes, parce qu’ils meurent ou bien parce qu’ils s’éloignent. Tandis que le monde s’élargit, il ne cesse de se rétrécir. L’éternité est ce que je suis en train de vivre, elle est où je me trouve en ce moment… » Les « polas » de Rodolf Hervé – il disait pola- résonnent comme un coup de feu en pleine fête.

Olivier Beer